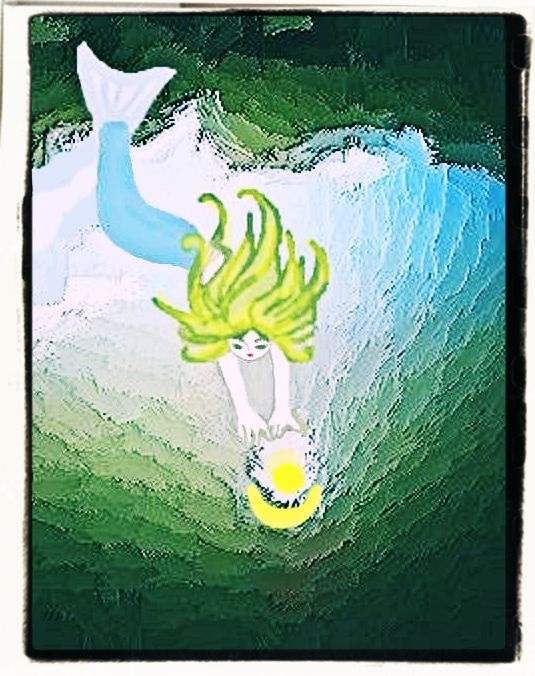

「すもうにかった びんぼうがみ 」

(松谷みよ子 再話、斎藤真成 画、福音館書店 こどものとも1973年1月号、1973.1.1初版発行)

すもうにかった びんぼうがみ|福音館書店 (fukuinkan.co.jp)

大晦日の民話。

貧しくても心優しい働き者の若夫婦が、

我が家の貧乏神に御馳走を食べさせ、

やってくる福の神との相撲勝負を応援すると?

古来より日本の相撲神事は

新年と七夕とに奉納された。

民話にも

「大晦日から新年への年越しの夜の相撲」

が物語られており、

災い転じて福となす大らかな展開が楽しい。

貧しさから豊かさへ、

闇から光への逆転劇は、

冬から春への季節に応じ

穀物を育んできた農民たちの知恵に

深く根差しているのだろう。

( 2023.12.31 Twitter より )

星空の恵みを地におろす – レモン水 (ginmuru-meru.com)

相撲、伎楽、鷺舞、七夕 – レモン水 (ginmuru-meru.com)

水の器と蛇(Bing Image Creator)

Bing Image Creator の表現で、

蛇に似た装飾のある器が宙に浮き、

少女の手に水を注いでいる。

(羽と編んだ髪の位置関係の不自然さ

など目につく部分はあるけれども)

偶然に出来た画像の

「水の器と蛇」との結びつきの

不思議さに惹かれた。

縄文土器と蛇(カガ)については、

以前に考えてみたことがある……

はちみつみかん カガセオ幻想(1)ginmuru-meru

>たとえば縄文土器は、

ナワ状の粘土を

ぐるぐる積み上げるよう重ねて、

ツボ型の器にしたりする。

カガが、蛇や籠を表す言葉だとして、

カガルって言葉は縁取る意味だとして、

カガリビが暗闇のなかで

周囲の輪郭をふちどらせる

炎の意味だとしたら、

すっきりイメージがまとまる。

縄文土器をつくる人の目線で。

( 2023.6.4 Twitter より )

( 2023.5.31 イラスト作成 Bing Image Creator )

四月愚者

古代人の死生観、洋の東西をざっくり越えて、

前世、お魚や鳥さんや馬や牛や羊や豚だったの。

この世を去ったら、舟で星の海に出て、

天の川の星粒になって空から見守り、

雨といっしょに地上に降りて

穀物に宿って実るから。

達者で暮らしてね。

こんな感じだったかも?

と家族に話し、沈黙された。

エイプリルフールの午前。

絵本の読み聞かせ調で語ってみたのである……

(淡々と真顔で)

(ゆえに、たぶん反応に困ったのだと思う)

(新年度の始まり、私は

道化と犠牲王と鬼について等を検索し、

見つけたPDFを読んだのだが、

7年前にも同じその論考をダウンロード

していたことに気づいた……)

この一年こそは

滝に打たれるなり

手堅い読書に励むなり

精進しようと思ふ

四月愚者。

(その決意はゆるい……)

Orz

( 2023.4.1 Twitter より )